穴位的故事347水分:水肿

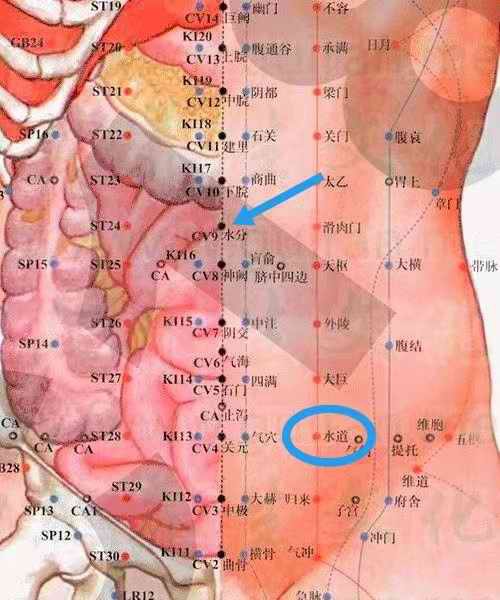

【byb.cn 人体管道工】上回书,说到了任脉的第8穴神阙,也就是俗称的肚脐,它有延年益寿的功效。今天,咱们继续沿任脉的循行路线前行,解读第9穴水分,它同样也有消除水肿的效果,咱们还是先说文解字~~!

一、水湿分流通道

水,地部水液也。

分,分开也。

水分,名意指任脉的冷降水液在此分流。本穴物质神阙穴传来的冷降经水及下脘穴传来的地部经水,至本穴后,经水循地部分流而散,故名水分。分水名意与水分同。

【定位】:在上腹部,前正中线上,当脐中上1寸。

【解剖】:在腹白线上,深部为小肠;有腹壁下动脉、静脉分支,腹壁下动、静脉分支;布有第八、九肋间神经前皮支的内侧支。

我们搜索别有病网针灸穴位库发现,以“水”字命名的穴位不多,涉及4经5穴,并且主要集中在胃经上,这应该和胃乃水谷生化之源,脾胃为“仓廪之官“有关。同时,所有的“水”穴,都与丰沛的气血相关。从这5穴的分布区域来看,也很有意思,其中位于头颈部的:有督脉的水沟穴和胃经的水突穴,前者主管急救,后者主管咽喉痛;位于下腹部的,有任脉的水分穴和胃经上的水道穴,二者均主管下焦的水湿通道;而肾经的水泉穴则位于足内踝部,它管痛经,这样,全身上中下三段,都有水的通道分布,只不过受限于所在位置,功效表现也不太一样罢了。

而以“分”命名的穴位,则只有两个,一个是位于膀胱经肩背部的附分穴,另一个就是任脉的水分穴,前者主管肩颈痛,后者主管水湿分流。

二、消除水肿

在我以往服务过的客户当中,有不少人肚子里有浊水,手一推就会听到哗啦啦的水声。但凡有此情况者,多是由于小肠内的结节导致,而之所以会形成结节,主要是因为这类人多爱琢磨事,中医讲,思则气结,而这些结节的存在,就会导致小肠的水液代谢出现障碍。

《黄帝内经.素问.灵兰秘典论篇第八》小肠者,受盛之官,化物出焉

受盛:受,接受,盛,容纳。现代医学认为,小肠的主要功能,是吸收人体养分的。中医认为,心和小肠相表里,如果营养吸收好,心主的神明就好,相反,当然,那些天天瞎琢磨事的人,也会影响小肠的消化吸收。

化物:化,融化、消化;物,食物

中医认为,小肠的生理功能:泌别清浊。

泌,即分泌。别,即分别。清,即精微物质。浊,即代谢产物。

所谓泌别清浊,是指小肠对承受胃初步消化的饮食物,在进一步消化的同时,并随之进行分别水谷精微和代谢产物的过程。泌别清浊是小肠的生理功能之一,因为小肠在泌别清浊过程中,参与了人体的水液代谢,故有“小肠主液”之说。所以张景岳说:“小肠居胃之下,受盛胃中水谷而分清浊,水液由此而渗入前,糟粕由此而归于后,脾气化而上升,小肠化而下降,故曰化物出焉”(《类经·脏象类》)。

在以往的解读的穴位当中,也曾经提到过水肿的问题,那就是阴交穴,它位于肚脐下一寸,而水分穴则是肚脐上一寸,都算是肚脐周边穴,这些地方都特别容易形成结节,从而出现腹部的水液代谢障碍,那些推腹产生的水声,多与此有关,如果你在推腹时有这种水声,你就自己回忆一下,是否爱生气,爱琢磨事,尤其是女性,偏瘦的人,更容易有上述现象。

解决这些结节,最有效的手段,主要是按摩,用食、中指点按肚脐周边的位置,探寻结节点,通常这些点与周边指感有明显不同,强按时还会有痛感。当把这些结节按揉化开后,腹中的浊水也就慢慢消失了,有很多人按着按着就会有小便感,这就是小肠泌别清浊的功能。从这个意义上说,阴交和水分的功效都是差不多的。当然消除腹部浊水,也不只是局限此二穴,只要是腹部在探查时有结节,都需要化开,其中胃经的水道穴,也是一个关键消水肿的大穴,只不过按揉肚脐上下这二穴效果会更明显一些,尤其是水分,其作用更强于阴交,水分水分,顾名思义,自然是分流水液了。

健康一线解读任脉水分穴-消除水肿

三、功效与主治

【功效】

分流水湿

【主治】

腹痛,腹胀,肠鸣,泄泻,翻胃,水肿,小儿陷囟,腰脊强急

四、总结

1、水湿分流通道

2、消除水肿

这正是:思则气结水液阻,脐周四边路易堵,推腹浊水声哗啦,点揉水分水尽出!

- [书评]徐说内经素问27离合真邪论...03-31

- [书评]徐说内经素问26八正神明论...03-24

- [书评]徐说内经素问25宝命全形论...03-17

- [书评]徐说内经素问24血气形志篇...03-10

- [书评]徐说内经素问23宣明五气之...03-03

- [书评]徐说内经素问22藏气法时论...02-24

- [书评]徐说内经素问21经脉别论之...02-17

- [书评]徐说内经素问20三部九候论...02-10

- [本站]胼胝.拇外翻.五指袜04-03

- [事件]过度操心其实是自恋04-03

- [事件]越怕焦虑越要面对04-03

- [事件]孩子抖腿有很多原因04-03

- [行业新闻]冰箱保鲜国际标准首次发布04-03

- [事件]“枣核型身材”容易招病04-02

- [事件]法国人抑郁率欧洲最高04-02

- [事件]蔬果谷物低脂奶减轻牛皮癣04-02