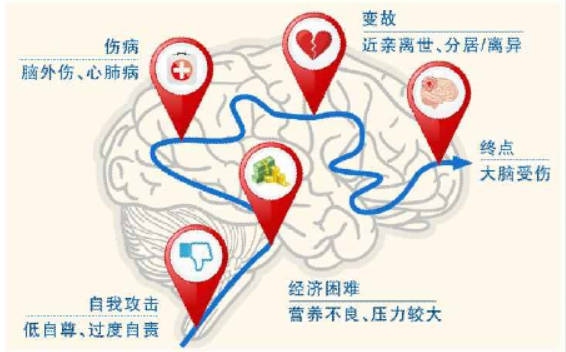

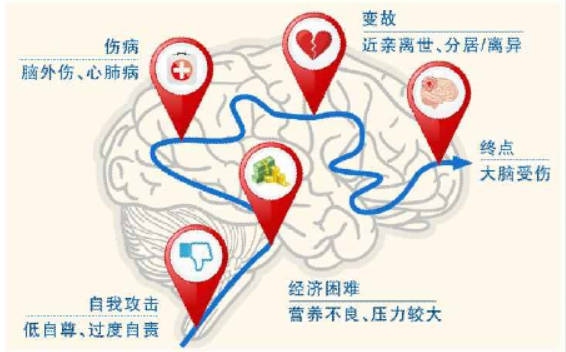

创伤脑病等四件大事直接伤脑

【byb.cn 】(来源:生命时报)疾病外伤影响中枢 重大变故损害神经 四件大事直接伤脑

疾病创伤会直接伤脑

首都医科大学附属北京安定医院神经内科主任医师王玥告诉《生命时报》记者,一般而言,创伤对大脑的伤害最直接,比如车祸、地质灾害、打架斗殴等突发事件可造成颅脑外伤,引发脑内血肿、脑挫裂伤等。重病通常是指恶性程度高、治疗难度大的疾病,即使未发生在脑部,大脑也免不了被波及。

脑病攻击最直接。脑出血、脑梗塞、颈动脉狭窄等疾病可通过局部损伤、阻碍血液流通,引发脑细胞死亡,垂体瘤、脑胶质瘤等脑肿瘤可直接压迫脑组织,影响认知功能,增加痴呆风险。

心肺受损斩断血氧。慢阻肺、肺部肿瘤等疾病患者常存在呼吸功能障碍,全身往往处于缺氧状态,长期如此不仅脑细胞会缺氧死亡,还会造成二氧化碳潴留,引发酸碱失衡等一系列代谢障碍,可直接抑制大脑皮层,引发精神症状。心血管病患者的心脏泵血能力不足,可能出现全身性缺血,而神经细胞缺血超6分钟就会严重受损。

全身病“毒害”大脑。糖尿病、高血压等代谢性疾病会加速全身血管硬化、狭窄,脑部也不例外,如果血液供应受阻,会加速痴呆的发生发展。免疫力下降时,机体易感染流感病毒、新冠病毒等,一旦病毒突破血脑屏障,可直接“毒害”中枢神经系统。此外,严重肝功能异常患者的血氨含量过高,可随血液循环到达大脑,诱发肝性脑病;酒精中毒等中毒性脑病,也会严重毒害脑细胞。

预防“创伤性脑损伤”,积极防病是关键,尤其是心脑血管病、肿瘤,以及高血压、糖尿病、高血脂等代谢类疾病。生活中做到戒烟限酒、清淡饮食、定期运动、规律作息,避免反复感染。一旦出现持续头晕头痛、睡眠呼吸暂停综合征,或发觉自身记忆力减退等大脑警示症状,需及时就诊。

需强调的一点是,大脑是无数神经细胞组成的集合,神经细胞之间的联系是用进废退,因此,脑子越用越灵光、越强大。年轻时多用脑,老年时才更“耐折腾”;老年时多参加社交活动、发展兴趣爱好,多多用脑,则可维系这种联系,让认知更“耐损”。

自伤是一场隐形霸凌

比起实质性的疾病,自我否定、过度自责等自我攻击行为,对大脑的伤害更为隐形。中国科学院心理研究所心理健康应用中心测评主管肖震宇表示,自我攻击包括价值上的自我贬低、行为上的自我惩罚、社交上的退缩回避等,尤其易发生在遭遇压力、挫折或失败但无法得到社会支持时。

肖震宇称,自我攻击虽属心理问题,但可诱发机体的生理应激反应,造成激素分泌异常、植物神经紊乱,引发失眠等问题,间接干扰大脑的自我修复,导致代谢“毒素”堆积在大脑,杀死脑细胞,严重者可出现抑郁、焦虑,进一步加重行为、生活方式的失调,影响全身健康,最终干扰认知。他人攻击和自我攻击对大脑的损害不相上下,前者虽是“一过性”的,但这种外界“评价”一旦触发自我攻击,也可对机体产生长期影响。

肖震宇表示,无论遇到哪些困难、挫折,都要告诉自己“这些都是暂时的”,最先要做的是停止“自我霸凌”,不妨找找自身的发光点,比如要求自己写下5个优点,看到我们对自己“好”的认识,从而缓解负面情绪;发展健康的兴趣爱好,让自己在“一地鸡毛”时有另一个生活支撑点;多走出门参与社交,结识志同道合的伙伴,持续获得正向情绪价值。如果上述方法效果有限,自己仍陷入持续性情绪低落、自我怀疑时,需及时到心理科或精神卫生专科医院寻求专业帮助,将自救转变为他救。

变故伤脑分三阶段

人是一种社会性动物,社交是最基本的需求之一,一旦缺乏必要的社交关系,不仅影响心理状态,还会造成持续压力,甚至是慢性炎症,损伤大脑神经元。然而,很多变故是人生不得不面对的课题。

肖震宇介绍,近亲离世等负性事件以及分居、离异等婚姻变化刚发生时,个体极易出现自我攻击行为,催生抑郁、焦虑等负面情绪,进而诱发生理应激反应,干扰中枢神经;之后,部分人的生活习惯被彻底改变,造成分管这类节律的植物神经紊乱,也会损伤大脑功能;后续生活中,如果伴随周边社会支持减少,社交、生活质量均大幅下降,孤独感会逐渐增加。《自然》杂志子刊发表的新研究显示,孤独感与阿尔茨海默病、血管性痴呆、认知障碍的风险增加有关。

“与亲人分离”这件事发生在不同年龄段,危害程度有所差别。儿童青少年的情绪调控能力不成熟,面对长辈离世时更易出现抑郁等问题;成年人面对的分离往往更多,可能是亲人离世、背井离乡,也可能是婚姻变化,更易养成酗酒、暴饮暴食等不健康行为;老年人面对各类分离时,孤独感、抑郁情绪往往更强烈,甚至会加重本身的基础疾病,最终都会影响大脑。

肖震宇称,面对变故时,首先要做到接纳已发生的事实,允许自己悲伤,而不是刻意压制,不妨通过大哭一场来消化情绪,杜绝酗酒、暴饮暴食或节食等不健康行为;尽量维持原本的生活节奏,以免情绪刺激通过生理节律影响大脑。如果感觉自己无法独自承受,要主动寻求社会支持,和其他亲友、邻居等沟通交谈,如果情绪仍无法调整,可寻求专业帮助。

经济困难限制脑发育

大脑是机体健康的一项重要资产,但外部的经济条件会间接影响它的内部发育和功能维持。《中国卒中杂志》近日刊发的研究称,收入较低、受教育年限较短是大脑提前衰老的影响因素。

儿童期是大脑生长发育的关键阶段,营养支持非常重要,尤其是3岁前。王玥表示,低收入群体的饮食丰富度往往较低且不太注重营养,机体可能长期处于蛋白质、微量元素摄入不足的状态,不利于脑细胞的生长发育。

成年后收入较低,通常伴随较大的社会压力,部分人选择通过酗酒等不健康方式宣泄情绪,且更易在与他人的比较中自我攻击,使大脑长期处于应激状态。《神经学》杂志刊登的一篇研究发现,年收入曾下降25%及以上的年轻人,在中年期更易出现大脑健康问题。

老年期是预防痴呆发生的关键时期。王玥介绍,低收入人群忽视体检、忽略神经异常症状的几率更大,疾病容易隐匿进展,即使确诊相关疾病,部分人也可能放弃治疗,导致病情愈加严重。

肖震宇认为,无论经济条件如何,都要“富养”大脑。读书是最佳的“大脑保健操”,不仅能刺激大脑保持活跃,保养脑细胞,还可拓宽对世界的认知,让自己不被小事影响,保持好心态。无论在哪一年龄段,大脑的营养供给都要得到保障,尽量多吃鱼肉、蔬果,少摄入高脂肪食品和含糖饮料。此外,多了解疾病预防和大脑保健知识,定期体检,以在早期发现健康隐患。

受访专家:

首都医科大学附属北京安定医院神经内科主任医师 王 玥

中国科学院心理研究所心理健康应用中心测评主管 肖震宇

本报记者 牛雨蕾《生命时报》 2024-11-15 第1848期 第1版

疾病创伤会直接伤脑

首都医科大学附属北京安定医院神经内科主任医师王玥告诉《生命时报》记者,一般而言,创伤对大脑的伤害最直接,比如车祸、地质灾害、打架斗殴等突发事件可造成颅脑外伤,引发脑内血肿、脑挫裂伤等。重病通常是指恶性程度高、治疗难度大的疾病,即使未发生在脑部,大脑也免不了被波及。

脑病攻击最直接。脑出血、脑梗塞、颈动脉狭窄等疾病可通过局部损伤、阻碍血液流通,引发脑细胞死亡,垂体瘤、脑胶质瘤等脑肿瘤可直接压迫脑组织,影响认知功能,增加痴呆风险。

心肺受损斩断血氧。慢阻肺、肺部肿瘤等疾病患者常存在呼吸功能障碍,全身往往处于缺氧状态,长期如此不仅脑细胞会缺氧死亡,还会造成二氧化碳潴留,引发酸碱失衡等一系列代谢障碍,可直接抑制大脑皮层,引发精神症状。心血管病患者的心脏泵血能力不足,可能出现全身性缺血,而神经细胞缺血超6分钟就会严重受损。

全身病“毒害”大脑。糖尿病、高血压等代谢性疾病会加速全身血管硬化、狭窄,脑部也不例外,如果血液供应受阻,会加速痴呆的发生发展。免疫力下降时,机体易感染流感病毒、新冠病毒等,一旦病毒突破血脑屏障,可直接“毒害”中枢神经系统。此外,严重肝功能异常患者的血氨含量过高,可随血液循环到达大脑,诱发肝性脑病;酒精中毒等中毒性脑病,也会严重毒害脑细胞。

预防“创伤性脑损伤”,积极防病是关键,尤其是心脑血管病、肿瘤,以及高血压、糖尿病、高血脂等代谢类疾病。生活中做到戒烟限酒、清淡饮食、定期运动、规律作息,避免反复感染。一旦出现持续头晕头痛、睡眠呼吸暂停综合征,或发觉自身记忆力减退等大脑警示症状,需及时就诊。

需强调的一点是,大脑是无数神经细胞组成的集合,神经细胞之间的联系是用进废退,因此,脑子越用越灵光、越强大。年轻时多用脑,老年时才更“耐折腾”;老年时多参加社交活动、发展兴趣爱好,多多用脑,则可维系这种联系,让认知更“耐损”。

自伤是一场隐形霸凌

比起实质性的疾病,自我否定、过度自责等自我攻击行为,对大脑的伤害更为隐形。中国科学院心理研究所心理健康应用中心测评主管肖震宇表示,自我攻击包括价值上的自我贬低、行为上的自我惩罚、社交上的退缩回避等,尤其易发生在遭遇压力、挫折或失败但无法得到社会支持时。

肖震宇称,自我攻击虽属心理问题,但可诱发机体的生理应激反应,造成激素分泌异常、植物神经紊乱,引发失眠等问题,间接干扰大脑的自我修复,导致代谢“毒素”堆积在大脑,杀死脑细胞,严重者可出现抑郁、焦虑,进一步加重行为、生活方式的失调,影响全身健康,最终干扰认知。他人攻击和自我攻击对大脑的损害不相上下,前者虽是“一过性”的,但这种外界“评价”一旦触发自我攻击,也可对机体产生长期影响。

肖震宇表示,无论遇到哪些困难、挫折,都要告诉自己“这些都是暂时的”,最先要做的是停止“自我霸凌”,不妨找找自身的发光点,比如要求自己写下5个优点,看到我们对自己“好”的认识,从而缓解负面情绪;发展健康的兴趣爱好,让自己在“一地鸡毛”时有另一个生活支撑点;多走出门参与社交,结识志同道合的伙伴,持续获得正向情绪价值。如果上述方法效果有限,自己仍陷入持续性情绪低落、自我怀疑时,需及时到心理科或精神卫生专科医院寻求专业帮助,将自救转变为他救。

变故伤脑分三阶段

人是一种社会性动物,社交是最基本的需求之一,一旦缺乏必要的社交关系,不仅影响心理状态,还会造成持续压力,甚至是慢性炎症,损伤大脑神经元。然而,很多变故是人生不得不面对的课题。

肖震宇介绍,近亲离世等负性事件以及分居、离异等婚姻变化刚发生时,个体极易出现自我攻击行为,催生抑郁、焦虑等负面情绪,进而诱发生理应激反应,干扰中枢神经;之后,部分人的生活习惯被彻底改变,造成分管这类节律的植物神经紊乱,也会损伤大脑功能;后续生活中,如果伴随周边社会支持减少,社交、生活质量均大幅下降,孤独感会逐渐增加。《自然》杂志子刊发表的新研究显示,孤独感与阿尔茨海默病、血管性痴呆、认知障碍的风险增加有关。

“与亲人分离”这件事发生在不同年龄段,危害程度有所差别。儿童青少年的情绪调控能力不成熟,面对长辈离世时更易出现抑郁等问题;成年人面对的分离往往更多,可能是亲人离世、背井离乡,也可能是婚姻变化,更易养成酗酒、暴饮暴食等不健康行为;老年人面对各类分离时,孤独感、抑郁情绪往往更强烈,甚至会加重本身的基础疾病,最终都会影响大脑。

肖震宇称,面对变故时,首先要做到接纳已发生的事实,允许自己悲伤,而不是刻意压制,不妨通过大哭一场来消化情绪,杜绝酗酒、暴饮暴食或节食等不健康行为;尽量维持原本的生活节奏,以免情绪刺激通过生理节律影响大脑。如果感觉自己无法独自承受,要主动寻求社会支持,和其他亲友、邻居等沟通交谈,如果情绪仍无法调整,可寻求专业帮助。

经济困难限制脑发育

大脑是机体健康的一项重要资产,但外部的经济条件会间接影响它的内部发育和功能维持。《中国卒中杂志》近日刊发的研究称,收入较低、受教育年限较短是大脑提前衰老的影响因素。

儿童期是大脑生长发育的关键阶段,营养支持非常重要,尤其是3岁前。王玥表示,低收入群体的饮食丰富度往往较低且不太注重营养,机体可能长期处于蛋白质、微量元素摄入不足的状态,不利于脑细胞的生长发育。

成年后收入较低,通常伴随较大的社会压力,部分人选择通过酗酒等不健康方式宣泄情绪,且更易在与他人的比较中自我攻击,使大脑长期处于应激状态。《神经学》杂志刊登的一篇研究发现,年收入曾下降25%及以上的年轻人,在中年期更易出现大脑健康问题。

老年期是预防痴呆发生的关键时期。王玥介绍,低收入人群忽视体检、忽略神经异常症状的几率更大,疾病容易隐匿进展,即使确诊相关疾病,部分人也可能放弃治疗,导致病情愈加严重。

肖震宇认为,无论经济条件如何,都要“富养”大脑。读书是最佳的“大脑保健操”,不仅能刺激大脑保持活跃,保养脑细胞,还可拓宽对世界的认知,让自己不被小事影响,保持好心态。无论在哪一年龄段,大脑的营养供给都要得到保障,尽量多吃鱼肉、蔬果,少摄入高脂肪食品和含糖饮料。此外,多了解疾病预防和大脑保健知识,定期体检,以在早期发现健康隐患。

相关文章 浏览更多相关文章>>

- [事件]仅两成中风患者能3小时就医04-12

- [事件]放低语速有技巧04-12

- [事件]别人提建议我为何发怒04-12

- [事件]“先菜后饭”并非人人适合04-11

- [事件]蔬菜里的补钙高手04-11

- [事件]豆豉是天然味精04-11

- [事件]孩子五岁时最挑食04-10

- [事件]气血不足春季多外出04-10

最新文章

- [事件]仅两成中风患者能3小时就医04-12

- [事件]放低语速有技巧04-12

- [事件]别人提建议我为何发怒04-12

- [事件]“先菜后饭”并非人人适合04-11

- [事件]蔬菜里的补钙高手04-11

- [事件]豆豉是天然味精04-11

- [事件]孩子五岁时最挑食04-10

- [事件]气血不足春季多外出04-10